2023-10-26

武術気功には主に三つの側面がある。 それは「養生(健康法)」、「武術(護身術)」「気功」であり、全ては渾然一体で分けられるものではない。 しかし人によって何を目的・目標にし、何を入り口とするかは異なるので、よりその人に合 […]

2023-10-25

防御が完成するまでは、組手をするべきではない。 一度強烈な打撃をまともに喰らってしまうと、恐怖が心に刻み込まれてしまう恐れがある。 恐怖は身体を緊張させ固くさせる。 身体が固くなると動きは遅くなり、最悪止まってしまう。 […]

2023-10-24

武術において、重心について理解しておくことは非常に重要である。 物体は、その重心点が支持基底面の垂直上空域から出ると立っていられないので、この法則を理解し、応用しなければならない。 つまり、自分の身体については、重心をな […]

2023-10-23

武術気功の稽古は基本的に屋外で行うものであるが、現代人は伝統に従うだけでなく、屋内での稽古も工夫して行う方が良い。 たとえば站樁(タントウ:立禅)を屋内でする際は姿見の鏡の前で形を確認しながらすると、様々な発見があるので […]

2023-10-21

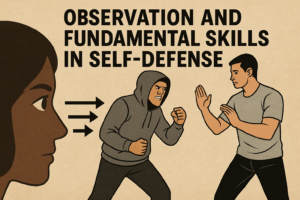

護身において重要なのは、相手を、状況を、自身を冷静に観察し、できるだけ正確に把握しておくことだ。 それも可能な限り素早くしなければならない。 そのためには、打ち気に早ることがあってはならない。 格闘スポーツにおいては、攻 […]

2023-10-20

身体を壊してしまっては武術どころではない。 まずは最低限の健康を維持しなければならない。 若い内は体力を過信して不摂生や無茶をしがちであるが、繰り返し過ぎると身体にダメージが蓄積する。 こうなると歳をとってからガタが来る […]

2023-10-19

なぜ武術においては筋力よりリラックスの方が重要なのか。 それは武術は護身術であり、ねじ伏せる力より俊敏性の方がより必要とされるからである。 筋肉を緊張させて固めてしまうと動きが止まったり、遅くなってしまう。 逆に常にリラ […]

2023-10-18

「気」は在ると信じれば存る。 無いと思えば無い。 気は「信じる心(気持ち)」を以ってその威力を発揮する。 では「信じる」とはどういう行為、いや心の動き・状能か? それは一度心に決めたことに対して、何があってもその状態を変 […]

2023-10-17

護身武術において、身体の柔軟性は高いに越したことはない。 しかし極端に可動域が狭いということがなければ、特別柔らかくなくとも護身術を修得することはできる。 一方、健康増進のためには、ヨーガ(ヨガ)のアーサナや真向法などを […]

2023-10-16

ボディガードの人が「どれほど護身術の稽古を積んでも身を守れる保証はない」と書かれていたが、それは実用的な稽古を積んでいないからだ。 護身術として習われる格闘技の例として、空手、柔術、合気道、キックボクシングなどが挙げられ […]